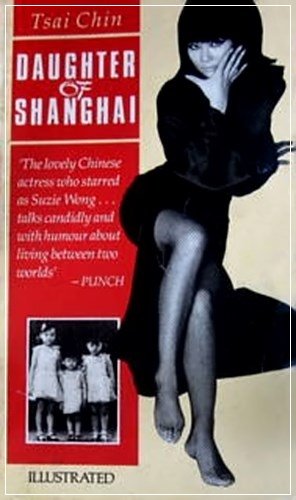

上海的女兒 (1) —— 原作: 周采芹 / 翻譯: 陳鈞潤 1988 年 12 月 號 外

年輕時的周采芹 攝影:Michael Ward

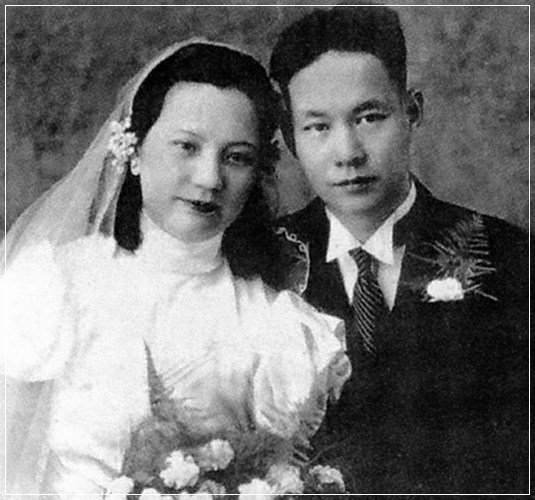

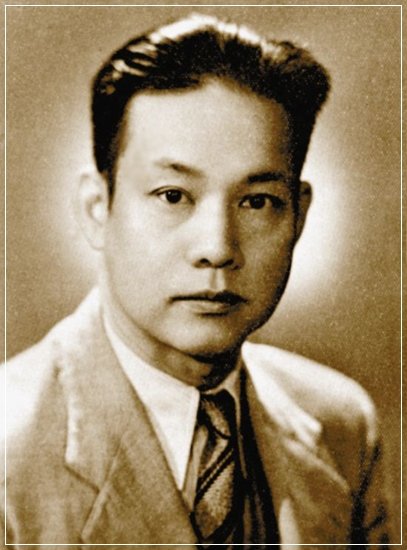

周采芹出身於戲劇世家,其父周信芳為本世紀傑出的京劇表演藝術家(藝名「麒麟童」,京劇麒派創始人)。

周采芹天賦藝術細胞,自幼受父親的薰陶,這使她在長成後幾乎別無選擇地走上了藝術之路。五十年代末,她因在英國舞台演出《蘇絲黃的世界》而在西方劇壇一舉成名,此後以其出色的藝術才華馳騁於藝術世界,在舞台、電視、電影甚至演唱、灌錄唱片方面都有過人表現,成為在海外成績斐然的華裔藝術家。

1959 年周采芹在倫敦演舞台劇《蘇絲黃的世界》

《上海的女兒》是周采芹用英文寫成的自傳(中譯本由「博益」於明年一月中出版)。從她父母當年轟動一時的私奔寫起,一直記述到一九八一年她重返大陸執教,在在傾注了自己的真情與思考,以坦率、真摯的筆觸,鮮明、生動地描述了身為傳奇女性的畢生經歷,寫出了在歷史沉浮中尋找自我的女性成長心路,更寫出了一位華裔女性在海外掙扎、奮鬥的成功與失敗,歡愉與痛苦。

從十五歲離開上海,周采芹走得很遠很遠,然而,當她回首往事,看著自己那一串串深深淺淺、正正斜斜的腳印時,她可以無愧地重溫四十年前父親給她的臨別贈言:你永遠不要忘記,你是中國人。

從采芹呱呱落地的那一分鐘開始,她就生活在母親固執的呵護和寵愛之下。而她的父親,把自己的一切都獻給京劇、舞台。在采芹十五歲那年,母親又用同樣固執的信念,教采芹邁出留洋升學的第一步——到香港升讀中學。

那是五月一個寧靜的晚上,城外整天接連不斷的炮聲沈寂了,從來未有過的平靜降臨在這個狂野的城市,一種暴風雨前的寂靜籠罩著我家。

母親接到她兄長的電話,他在城中另一區,他告訴母親,上海在作了輕微的抵抗後被共產黨佔領了。

一家人馬上走上樓閣等著。過了一個鐘頭左右,我們看到暮色中有一行彎著腰的人影,在馬路對面的行人道上移動,緊貼著屋腳。這些士兵背著背包長槍,穿著布鞋綁腿,無聲無息地散入城中。翌日早上,上海「解放」了。這接管的過程令人印象深刻,幾乎沒有流血,也沒有搶掠,任何違紀的事情也沒有發生。這是一支新的軍隊,懷著信念的軍隊,堅定而有目標。他們的口號是「不拿羣眾一針一線」,並且嚴格遵守著,因此絕不像中國歷史上常見的軍隊,仿似盜匪一般,為搶掠而戰。共產黨無雙的紀律與禮貌,使上海百姓減輕了恐懼。

頭一年內,我仍在上海,生活和以往沒有什麼區別,似乎根本沒有發生過流血革命。上海人突然之間拋棄了爵士樂,跳起了農家舞,蔚為時尚。

父親無論如何是高興的,演員們終於成功地使社會承認了自己是可敬可信的人。他們不再被視為與浪子、娼妓相提並論的人。其實真正的娼妓也正在接受著「康復治療」,訓練她們從事新行業。這是一連串清除上海的小資產階級污染和污穢的行動。童工走出了工廠,送進了學校。萬惡的青幫賊黨給拘捕、解散了。可惜「頂爺們」逃脫了。

知識份子的士氣同樣高昂,父親那一代的理想主義者曾目擊了皇朝的覆滅、內戰與抗外戰爭,以及人民對於自己尊嚴的覺悟,為使國家在現代世界上佔一席位的奮鬥漫長艱辛。他們的希望與理想多次在腐敗與愚昧之中受挫,現在可以憧憬一個新政制,用上新方法,使中國再次強大和受尊重。

英國學校關門了,我又一次面臨課程的轉變,也許連語文也要轉變。不過母親早就定下了計劃。

上海的一所學校在香港有一所姊妹學校:英王喬治五世學校,我可以在那兒繼續求學,預備參加劍橋會考,達成母親的目標:出國留學。

我快要走了,行李收拾妥當之後,分別跟各人送別,最後單獨來到父親書房中,他那靜謐的隱居處。我們的告別很簡短,而且沈默佔去了很長時間。他送給我一部《文天祥》劇本,是用毛筆手抄的贈別禮物。這是一部愛國劇,在我小的時候遭日本人禁演。我無言地接過了,我們沒有相擁,而是完全中國式的。多年之後,我對父親和祖國的印象漸漸溶成一體,愈來愈遙遠,愈來愈富傳奇色彩,我用他來代表一個人所有好的方面。

我站在那兒看著他,看著一個性情那麼溫和而信念那麼熱烈的人,他代表著戲劇與中國一切最好的東西。

我向來都是通過別人的眼中去認識父親,先是通過母親帶著愛的目光;後來通過那些關於他的書;最後在他死後,他會復活在那些認識他與他共事的男男女女所給予我的愛中。

終於他開口了,溫和而簡單地說:「永遠不要忘記妳是中國人。」那就是他留給我的最後遺言。

周信芳 (1895-1975)

那是我們最後的見面。

正當采芹的事業在西方舞台上如日中天的時候,她的故鄉卻席捲著一場瘋狂、殘暴、血腥的風暴。身為偉大的藝術家,周信芳被捲入了風暴的旋渦之中。不幸,從此再也沒有離開他們。

一九六六年八月二十六日,我早早地起了床。那是個風和日麗的夏日早晨,我要趕乘中午的飛機去紐約。機場可能會有攝影師要給我拍照,我要給自己充份的時間去打扮。朋友駕車送我到希斯路機場,我出境頻密,因此認得海關員,他也如常展露歡容。我猜中了,果然有攝影師等在那裡,我己經有點兒出名了,我這樣想著,上了飛機,期待著起飛。依我的坐臥不寧的性子,起飛時飛機的衝刺永遠是刺激的,帶著期待的隆隆低吟。那個中午,我似乎不覺得在世上有一絲毫憂慮。

在下面的地上,報攤剛剛收到第一版的晚報,那大幅標題寫著:「采芹之父死於清算中」。

而此時我正享受著空中旅程,在紐約我會因為得到大人物式接待而受寵若驚。我前夫彼德和新太太蘇絲該來接我的機,可是令我驚奇的是,他們匆匆帶我走出側門,完全沒有經過入境處。我想,他一定混得不錯才能有這種特權。由於旅途疲累,又為抵埗的興奮有點飄飄然,我沒閒心去分析這不尋常歡迎的原因。在往曼哈頓區的計程車上,我們一路上談笑風生,只隱約注意到彼德蘇絲似乎有點欲言又止。

在曼哈頓時代廣場的 The Algonquin Hotel

我慶幸是蘇絲而不是記者——她終於在阿爾剛昆酒店我的房間內向我道出壞消息。我受到了震驚,在接受了醫生的注射之後睡著了。

我們在海外的子女後來通過報章才知道,雖然父親在國內的處境危險,不過仍然在世。但是我們無法跟家鄉的任何人聯絡,整整八年我們在完全不知父母命運如何的痛苦懸疑中生活。我怎料得到會有這樣的事?只在去年,我還收到一幀照片,是家人慶祝我侄女,菊傲和黃敏禛的長女周羚十歲生辰的合影。周羚跟她妹妹周暢站在祖父母座位後面,她們的父母立在他們身後。當時我想,那實在是一張傷感的照片,父親因為患了白內障而戴上黑眼鏡,母親的臉看來緊繃繃的。我注意到她忽然之間真的老了,隨之一陣傷心。幾個月後,我要是留心,該看到美國報章上有這樣的報導:中國新聞界批判反革命份子周信芳——那是打擊將要清算的公共形象的傳統手法。

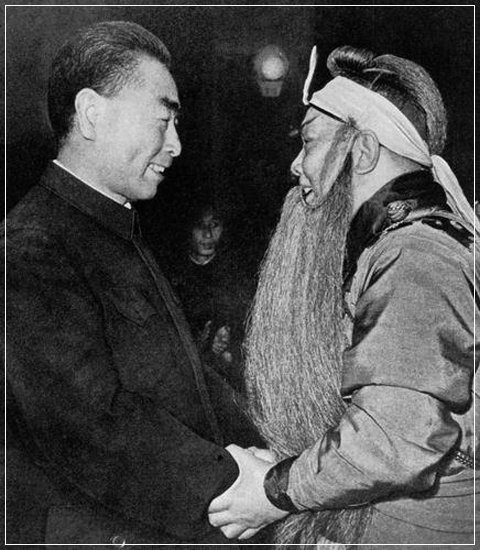

事實上,我所知道的都表示父親仍然擁護當政者,看不出他有什麼理由會轉變。我不是有一幅他跟周恩來握手的照片嗎?那是德高望重的總理祝賀父親登台六十週年紀念。

未完,代續 ……