咬住《愛尋迷》不放 2014 年 6 月 號 外

不止專業的文藝評論員,我們作為一般觀眾觀賞完演出很多時候都會和朋友在日常言談間抒發意見,特別是比較引起話題的作品,像李安的《色戒》,或較近期王家衛的《一代宗師》,朋友相聚時一旦提起就你一言我一語談個不亦樂乎,陶傑「處女下海」執導的《愛尋迷》,大概沒有多少人看過,也因此沒引來熱烈討論,坊間以奚落它為樂倒是事實,張敏儀發給我的 whatsapp 時一句:「一部電影拿出來擺賣是最殘酷的現實,半點不由人。」令我低迴了好一陣子。

一般的報章雜誌對這部電影的評論可以用「冷淡」去形容,作為同是「爬格子動物」(失違了對文字工作者的暱稱),冷淡也許是客氣的一種表現吧,但在網上聽說《愛尋迷》遭人圍剿,被窮追猛打到狗血淋頭,其實這部電影是不是真的不堪至此?抑或已根本不是什麼有冤報冤(相信陶傑與這些搖旗吶喊的網民也素無瓜葛),而更接近找個有名氣的「才子」作炮灰,一洩內心的怨氣,又或者是用貶低他人來肯定自己,但陶傑又怎可能放下身段和這些身份不明的人來駁咀,也確只能啞子吃黃蓮,強顏瀟灑,真的是「半點不由人」。

《愛尋迷》即使不是參展水準的優秀作品,但作為「處女作」,肯定「見得人」,不至於被彈到一錢不值,十惡不赦,特別是有朋友傳來網上一篇用英文寫的「影評」,更無所不用其極地惡毒,不禁令我聯想起自己少年時一則輕狂往事。

我在美國唸大學時,曾兩次收到陳冠中寄來他寫的短篇小說,都是在香港大學的校內刊物《學苑》發表。兩篇都是刻意模仿當年我們至尊崇的作家白先勇的作品風格,其中〈夜宴驚歲記〉是仿《臺北人》系列裡面描寫解放後落難到台灣的大陸人「飛入尋常百姓家」的景況,另一篇〈昨日的故事〉則仿《謫仙記》,以第一身敘述,講他女朋友和女朋友身邊幾個好友的大學生活,在記憶中兩篇都是年少時「愛上層樓」「強說愁」不怎成熟的作品,〈夜宴驚歲記〉可能靠具水準,陳冠中最近也把它收錄在他增訂版的《香港三部曲》一書中,亦或許正是為什麼當年我讀了也「冇聲出」,沒有咬住它不放。

但〈昨日的故事〉就大開中門了,印象中它的主題是刻劃那幾個有著貴族身份般的女孩的失落和空虛,無疑是相當幼稚,而我的反應則更幼稚,當時我是寫了一篇很長的評論去回應這部小說,還用英文來寫,文字極盡惡毒,更自以為是替它改了個我覺得好 clever 的英文名叫 Yestertale!

其實即使那個短篇不成熟,也無必要如此大陣仗活像要「同佢死過」般來大事攻擊,現在回想起來背後的動機起碼有三:

首先大概是妒忌心作鬼祟;我怎也是個對寫作有興趣之人,但除了中學時曾有幾篇習作式影評在《中國學生周報》刊登過,就一直沒有機會再執筆,看見陳冠中忽然接二連三有作品發表,可能真的眼紅了。

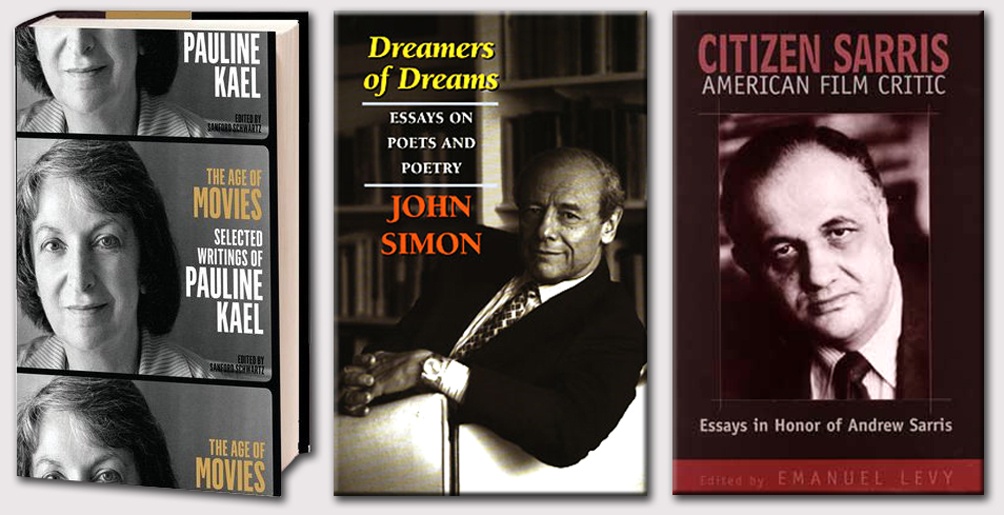

其次是唸大學那幾年的課餘活動主要是看電影,同時亦迷上幾個當時極具名氣的影評人像 Pauline Kael, Andrew Sarris 和 John Simon 等人的文章,特別欣賞很多時他們毫不留情,充滿尖酸刻薄的造句,難得有機會照辯煮碗,當熱身也好,練習也好,在落筆時盡量辛辣,務求將陳冠中打到體無完膚之餘,也要他見識到我文字的水準。

最後我用英文去評論一部中文小說,確實有著一股要炫耀自己英文程度的心理,一種自大的虛榮感吧,我記得當時我還把手稿給宿舍的同學過目,指正,甚至為了用 irrevocable loss 還是 irretrievable loss 好些也斟酌了一陣子。

總之我寫那篇文章不是真心想寫一篇書評,而是為攻擊而攻擊,好像傷到對方自己就有勝利感。

那個年代沒有網絡,沒渠道拿出來公開發表,我把我的回應郵寄給陳冠中,大概也只有他一個人看過,我有點失望他並沒有就此篇文作出回應,幾年後我們一起辦《號外》,大家也沒有提過那封不懷好意的信,要不是最近讀到網上抨擊《愛尋迷》的英文影評,我也忘記了自己當年不大光彩的一面,不知陳冠中有沒有把那封信存下來,我肯定我也有留下影印本,可能仍藏在櫃桶底,如果有機會出土,雖則汗顏,也一定會把它公開,搏大家一笑,亦當是對自己的警惕。

動筆寫這篇文章原本是想寫下自己對這部《愛尋迷》的一點意見,但原來時間真的既能沉澱亦能洗淨一切,片子已下畫了一段日子,現時執筆再寫,忽然發覺其實寫什麼,是讚是彈都已不再重要了,也確是這個即用即棄時代的悲哀。如此看來,我那篇幾十年前寫的無聊評論,還是繼續讓它藏在櫃桶底算了。

上一篇:2014 尋找無糖專區

下一篇:2014《來自星星》的時裝表演