唐書璇訪問記 (中) —— 陸 離 1974 年 1 月 文 林

……接上文

那四次雞的出現﹐是這樣的:

第一次﹐鏡頭搖過屋外的花園﹐那時便已經讓觀眾看見﹐那兒有雞籠。而且董夫人說﹐洗衣之前﹐先去餵雞。這原是很自然的事﹐對於古代中國鄉村婦女﹐洗衣﹐餵雞﹐本來都是最起碼的日常工作。剛才你 (指文世昌) 問雞與中國婦女是否有傳統上、習慣上的必然關係﹐當然有﹐為什麼沒有呢﹖農村婦女養了雞﹐就要餵雞﹐每天都要餵﹐是不是﹖還有取雞蛋﹐洗雞籠﹐宰雞饗客﹐很多的家常工夫哩。

第二次﹐又是花園重複讓觀眾看見雞籠是在那個地方﹐而且女兒還站在雞籠旁邊撫摸那些 corns﹐很明顯 phallic symbol。

(陸離默想﹕實在不喜歡這些 phallic symbol。也不喜歡後來周萱撫樹綺思。太明顯了﹐太著墨了﹐斧鑿痕跡一露﹐便是瑕疵。也許周不妨撫樹﹐但不該如此撫法。)

第三次﹐老張說﹐黃鼠狼來了﹐那些雞﹐怎麼怎麼。董夫人說﹐人少的時候就會這樣的﹐等等。然後老張表示他不能忍受下去了﹐他要走了﹐這一次﹐雞籠比前兩次都近了一些。

第四次﹐也就是殺雞的那一次﹐你想想﹐董夫人在frustration之中﹐他要老張出來﹐難道她可以跑到老張房中跟他講叫他不要走諸如此類嗎﹖她是主人﹐她總有自尊﹐她要老張出來﹐她就只好通過那些雞。事前本已有黃鼠狼的伏筆﹐如今她殺了雞﹐老張聽見聲音﹐自然就出來了。所以那些雞放在那裡其實是很自然的﹐並不是「無端白事」加插一些雞在那裡﹐然後讓董夫人去殺雞。

而董夫人殺雞﹐那當然是因為她其時已經極度的frustrated﹐她一定要出一口氣。何況她在轉身沖出房門口時我不是已經描寫了她的感覺好像已經轉身向前衝了千百次﹐最後才決定成功衝出去嗎﹖有趣的是﹐在外國﹐大家談到這場戲﹐男人總說她殺了一隻母雞 (hen)﹐女人總說她殺了一隻公雞 (cock)﹐屢試不爽。我聽了也不做聲﹐隨便他們說。其實我自己是女人﹐董夫人殺的當然是cock。

我想﹐我對於我的第二部戲﹐大概不會如此堅持﹐解釋每一個鏡頭﹐都有其必然的理由﹐必然的意義。但我這第一部戲實在確乎是非常的closely knitted﹐每一個鏡頭都有理由﹐都有意義﹐倘若你一定要attack 它的form與development﹐那反而是你只能說整部戲實在太contrived了﹐也許過分的contrived了。

而我覺得﹐art ﹐有意義﹐應該就是在於它「精密的設計」以表達它「豐富的內涵」讓每個觀眾者由於個別不同的背景與教養﹐看後自有個別不同的反應。就好像我們讀詩一樣﹐可作不同的聯想﹐而且當你揭開一層﹐還有一層﹐還有一層……

「有意義」的意思應該不是指那些什麼都盡說出來的「說教」﹐好比有些戲﹐人們喜歡說﹐很好看呀﹐很有意思的呀﹐描寫金錢萬惡呀﹐諸如此類﹐我最怕最怕就是這些戲了。

顧耳對《董夫人》凝鏡運用的不同意見以及唐書璇的辯解

顧耳:《董夫人》有幾處「凝鏡」的運用﹐很是不錯﹐但是﹐整套片的「凝鏡」﹐似乎用的太多了。有些地方﹐似乎無需用到「凝鏡」。用了這多「凝鏡」﹐可有必要﹖

唐書璇:(想了一想﹐然後笑) 這豈不也是consistence之一種嗎﹖(再想了一想) 我不知道你的意思是指那一些和那一些。以我自己理解來說﹐我在《董夫人》用「凝鏡」多是用它來hold an expression (捕捉凝住一個表情)。我喜歡用「凝鏡」來代替「特寫」以凸出一個表情﹐因為我覺得「特寫」是不大自然的﹐平常我們看人也很少會看到有「特寫」那麼「大」﹐是不是﹖但是「凝鏡」就不同了﹐「凝鏡」是 internal experience﹐凝住了重要的一刹那﹐並延長之﹐這就是普魯斯特的philosophy of time﹐同時我們中國也有句老話說「一回頭已百年天」。你一定也有過這樣的經驗的﹐有時一個很短的moment﹐你會覺得很長﹐很長。譬如董夫人送女兒的船﹐我凝住了她一個表情之後﹐船已去遠﹐這種意境﹐中國古詩裡多的是。其實我拍《董夫人》一直都在採用中國古時的詩句﹐用畫面來形象化﹐雖然我懂的不是很多﹐但假定我唯讀了中國古詩的一百分之一﹐懂得了中國古詩的一百分之一﹐很少很少的﹐可是那一百分之一卻影響了我很深很深﹐我就把他們都盡量運用來電影裡面了。

※陸離按﹕也許由於陌生的關係﹐也許為了別的原因﹐關於「凝鏡」﹐顧耳到此為止﹐就沒有再深究下去。碰巧那天我的 mood 剛好不大想講話﹐儘量把訪問留給顧耳與文世昌去做﹐也就有它去。現在關於「凝鏡」且作簡短補充如下﹕

一點關於凝鏡的說明以及其他

《董夫人》的優點之一﹐是關於「凝鏡」的運用。唐書璇在電影裡面由頭到尾經常都有頗多異常自由、甚至跡近放肆的「凝鏡」技巧表演﹐而不會過分。但是唐書璇雖然為「重複一個動作」這一下電影招數賦予了新生命﹐以我們的意見﹐我們卻不便說唐書璇同樣也給「凝鏡」賦予了新生命﹐因為如果我們這樣說﹐我們就對不起市川崑﹐也對不起杜魯福。唐書璇說她不喜歡日本文化﹐不喜歡日本電影﹐所以她大概沒有看過市川崑的《鍵》﹐裡面以「凝鏡」來做每一個大段落最後一個full-stop的這一下新安排﹐對唐書璇大概沒有什麼影響。但杜魯福《四百擊》劇終時的最後一個「凝鏡」﹐以至《祖與占》那兩次「凝鏡」前無古人的神來之筆﹐我們卻可以肯定﹐對唐書璇必然有很大的影響。甚至不妨說﹐唐書璇在《董夫人》裡面的「凝鏡」變奏﹐靈感實來自杜魯福。因為在這個世界裡面﹐為「凝鏡」賦予全新生命的﹐就是杜魯福﹐the one and only Francois Truffaut。當他在《四百擊》以「凝鏡」把小男孩尚比亞里奧的最後一個表情凝住﹐同時把配樂中途截斷﹐劇終﹐我們還可以說﹐他的靈感有可能來自市川崑﹐只不過﹐不能算抄襲﹐因為他同時把配樂切斷﹐劇終﹐這就已經有了全新的意義。到他在《祖與占》裡面﹐用一連串「凝鏡」去把珍摩露的微笑凝住﹐稍後有在祖與占二人久別重逢之際以一個天外飛仙來「凝鏡」去把老朋友乍相見的表情凝了那麼一秒鐘﹐然後二人才趨前伸手相握——此時﹐杜魯福在電影史上﹐已然不朽了。而唐書璇《董夫人》裡面的「凝鏡」變奏﹐妙處就在於﹐「大段落 full-stop」、「捕捉住一個表情」和「捕捉住某個動作的一刹那」三者俱全﹐因此我們亦決然不能說唐書璇的凝鏡表演﹐乃是「抄襲」﹐而無寧說是「變奏」﹐何況她已集大成﹐活學活用﹐縱然並非有史以來第一個人去賦予「凝鏡」以全新的生命﹐但她卻有本領去使《董夫人》成為有史以來「凝鏡」用得最多也最好的電影。如果說唐書璇在這方面與杜魯福相比﹐尚有不餘的話﹐我們大概可以說﹐杜魯福用「凝鏡」﹐是「才情橫溢」﹐唐書璇則是「才氣橫溢」﹐差卻了一個「情」字。因為她拍《董夫人》雖然不至於像劉勰所云「為文而造情」﹐但她顯然亦絕對不是「為情而造文」。——我們可以感覺得到﹐她拍《董夫人》其實是「文」的份量﹐重過「情」的份量﹐到底﹐二者的差重﹐還不算太大﹐因此我們看到《董夫人》﹐在情方面亦不至於全無所感。但就筆者個人而言﹐看《董夫人》與其說是為了劇中角色、角色的感情與角色的境遇而感動﹐不如說是為了唐書璇的「電影感覺」而感動。撇開我國三十四年代的早期經典作不說﹐唐書璇實為近年中國電影工作者之中真正明白 what is (pure) cinema 之第一人。

唐書璇是不是一個「一片作家」﹐這有待她的第二作以為證明。但《董夫人》是「自覺的」藝術創作﹐殆無疑問﹐特別因為它乃是為「拍電影」而拍的﹐不是為普羅大眾而拍的﹐因此它「自覺」的成份特高﹐先天早就是「象牙塔裡自覺的藝術創作」﹐問題只在於它成功或者失敗而已。

如今《董夫人》作為一部藝術電影﹐是成功了﹐但我們在「合格」、「良好」與「優異」三者之中﹐頂多只能給它一個「良」﹐最大的原因﹐還是在於它「過份自覺」。倘若我們覺得在我們與角色兩者之間﹐始終有一個隔﹐那只是導演與角色之間﹐亦始終有一個隔吧。顯然﹐唐書璇關心她「拍電影」的「拍法」﹐多過關心她的角色。也幸而她對她的角色總算始終仍有一份關心﹐這才會雖「自覺」而不流於作狀。

至於我們何以頂多只會見到雕琢痕跡而未見險象橫生﹐這自然是由於唐書璇的才氣以及靈氣﹐特別當我們想到這本來是一部「處女作」的時候﹐更無話可說。連那些源自出西方的phallic symbol都只好容忍與原諒了。

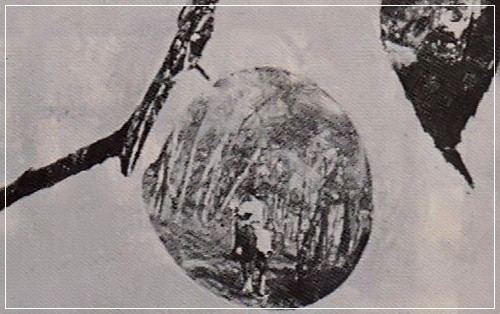

在眾多「凝鏡」之中﹐最使人震撼的應該不是喬宏周萱二人摘果、果瀉傾地、鏡頭移上枝葉諸果間﹐一凝變成硬照般﹐然後以螢幕正中一果為不規則圓﹐圈出其中喬宏周萱二人策馬之動像﹐就這樣「過」到下一「場」——這一下「凝鏡」雖然意境深遠﹐而轉接到下一場 (二人策馬) 的方法又是「前無古人」﹐但是相比起來﹐還不如董夫人與喬宏捉蜩蟀觸手後﹐董夫人手挑食物出來﹐先遇喬宏伸手接過食物﹐鏡頭一「凝」﹐然後周萱行過來幾乎擦過董夫人身旁﹐鏡頭又一「凝」﹐這短短的兩刹那﹐觀者自然會替董夫人「心跳」「害怕」「臉紅」﹐明知此時周萱毫不知情﹐但喬宏與董夫人在「授受」之間﹐回想剛才觸手﹐心情自當異樣 (乃「凝」之)。而周萱「擦」過董夫人身邊﹐董喬二人「授受」剛畢﹐又預先觸過了手﹐此時不「凝」更待何時﹖這兩下「凝」與「祖與占」二人久別重逢之一「凝」﹐十分相似﹐但是「董夫人」所捕捉的內心情感﹐又複雜、微妙、細膩得多了。

還有一下「凝鏡」﹐內涵更多﹐以至近於「模棱兩可」﹐故意讓觀眾猜迷的﹐那就是董夫人在山野間奔走﹐李影在後面狂追的那一場﹐追了很久﹐然後董夫人在前 (銀幕右方)﹐李影在後 (銀幕左方)﹐一「凝」﹐大段落 full-stop。筆者第一次看時﹐還以為影片到此就要完了。哪知後來還有囉囉唆唆一大段。事實上本片結尾在「山、山、山、」之前的「頒獎」﹐實在是全片拍得最弱的一段﹐李影董夫人對望一下﹐情感根本未交代出來﹐李影的閃縮與不知所終﹐也不曾描寫夠﹐不曾描寫好。又「頒獎」「領獎」完畢﹐鏡頭移上牌坊﹐最後映出「貞節可風」幾字﹐那節奏甚至有氣無力﹐而且那一場的味道﹐不知何故﹐很像港臺國語片﹐與全片格格不相入。劇終時的「山、山、山、」﹐不過挽狂瀾於既倒而已。

但是上述「追」的那一下「凝鏡」﹐卻確乎妙絕。不但境靚人靚﹐力度夠﹐而且它還可以任由觀眾自己去想﹕董夫人與張二叔﹐到底有沒有在幕天蓆地之間相好﹖這一下「凝鏡」簡直可以說是自從杜魯福賦予「凝鏡」新生命以來﹐影史上內涵最複雜最微妙的一下「凝鏡」。筆者個人不喜歡「殺雞」「觸手」「頒獎」以及「獲知有牌坊消息後鏡頭移過每一個人面上表情」的這幾場﹐因為直覺當時「情」與「境」均不夠自然﹐但是唐書璇拍電影的「路」﹐起碼是走對了﹐她早已深諳電影本身的「語言」﹐而且才氣橫溢﹐在「處女作」裡已不斷為「舊招」賦予新生命﹐尋且創立「新招」。而在並不運用花巧的時候﹐她的場面十之八九也拍得十分自然。

而我們之所以要反對「殺雞」﹐除了以前已經講過的理由之外﹐還因為﹐有了「追」的「凝鏡」﹐那豈不是更無須殺雞﹖特別是唐書璇解釋說董夫人殺雞主要是引張二叔出來﹐那麼只要設法使雞們嘈吵一下 (譬如假裝黃鼠狼又來了)﹐讓張二叔開聲出來﹐已經夠了﹐何必用殺雞﹐以至刀光血影﹖何況「追」的「凝鏡」﹐本身已是一個份量極重的「迷」﹐董夫人引張二叔出來﹐跑到山上去﹐倘若二人果然相好﹐前面的「殺雞」﹐便屬多餘。除非二人跑到山上去不曾相好——寫到這裡﹐忽然覺得﹐二人如果不曾相好﹐追完之後如何下山﹐倒是費煞思量。於是至此不覺再證實文人生花妙筆之下「不了了之」之妙。

六書與電影

顧耳﹕曾見過一篇關於你的報導﹐提及「六書」與電影的關係﹐當時你說﹐電影的表達方法﹐與我國的「六書」﹐甚為相似。但是當時未有解釋﹐現在就請你再講一下吧。

唐書璇﹕這當然只是一種比喻﹐但相似卻果然是十分相似。譬如「形聲」﹐這不就是sight and sound嘛﹖電影大部份時候確是「影」與「音」的結合。還有「象形」﹐這更簡單了﹐就是imagery image。至於「指事」「會意」﹐這都是電影表達方法裡很常見的。還有「轉注」「假借」﹐那完全是symbol﹐譬如玉蜀黍的phallic symbol 又譬如董夫人與婆婆二人紡紗﹐中間只有一根幼紗相連﹐那麼幼﹐一不小心就會斷﹐表示二人cling together那關係就好比這幼紗一樣……這些都是。當然你喜歡說是「指事」也可以。反正﹐這只是一種比喻。

我在《董夫人》裡每一個鏡頭都是這樣計劃過才決定這樣拍或者那樣拍的﹐所以我才會說﹐你只一轉眼﹐看少一個鏡頭便會miss the whole thing。無論怎樣﹐《董夫人》is all cinema 整部片都是visual的。就是由於它是 pure cinema 所以只有trained people才會support它﹐譬如戲劇的﹐文學的﹐哲學的﹐音樂的﹐以至電影的。自從《董夫人》在世界各地公映以來﹐經驗然我知道﹐《董夫人》幾乎就是一把尺﹐可以用來量一下你到底懂什麼﹐懂幾多。有時﹐我甚至可以預知某一類觀眾的reaction。不過當然也有例外的。

未完﹐待續 ……