珍摩露,和我的文青年代 2017年9月 星島日報

今年七月三十一日法國女星珍摩露(Jeanne Moreau)活了九十年後離世,也許「國寶」(National Treasure)是早已被濫用的讚詞,但說她是法國國寶級演員一點不為過,離法國甚遠在地球另一端,很多年前,作為文青,珍摩露曾位於我的價值、美學體系的頂級,提起她的名字幾乎要在胸前劃十字。

唸中二前後吧,開始留意到《中國學生周報》電影版,從那群年輕影評人的文章察覺原來天外有天,不少冷門電影是在我們的戲院看不到的,在康城威尼斯揚威的作品,那些甚麼意大利新寫實主義、法國新潮派(後來才稱之為新浪潮)、頹廢主義、現代主義……本地院綫都沒上,但在《中國學生周報》讀到,就從文字自行幻想「藝術電影」是甚麼模樣,當年學生周報雖然只有一版講電影,不就已是我們的《Cahiers du Cinéma》本地版嗎?

我剪貼簿內的中國學生周報剪報

除了有如奧林匹克山上諸神,像高達、查布洛、杜魯福、布烈遜、費里尼、維斯康提、安東尼奧尼、波蘭斯基、英瑪褒曼、溝口健二、敕使河原宏、黑澤明、薩耶哲雷……這一連串可望而不可即的大師小師名字,一個名「珍摩露」的女星也經常在版內各大小文章中出現,上世紀六十年代「藝術電影」百花齊放,珍摩露正就好像是「藝術電影」的化身,不同安娜卡蓮娜主要拍高達的電影,蒙妮卡維蒂是安東尼奧尼的御用謬思,珍摩露曾跨國與不同風格的名導演合作過,除了杜魯福膾炙人口的《祖與占》,還有路易馬盧、約瑟盧西、羅渣華汀、丹美、奧遜威爾斯、安東尼奧尼、布紐爾、雷諾亞、東尼李察遜……全是響噹噹的名字,而當中一大部分皆屬傳世的經典作品,她在影史上的地位和重要性絕不容小覷,可惜當時沒機會在大銀幕一睹她的風采,卻反而倍添她在我心中的神秘感和魅力,好像只要一旦看到她的演出就豁然明白藝術是甚麼一回事。

〈祖與占〉劇照

替空虛下定義

終於在戲院看珍摩露,是她拍的「商業片」《黃色香車》(《The Yellow Rolls-Royce》),以一部車串連三個不相干的故事,她演一個與丈夫貌合神離的上流社會怨婦,我想今天若重看此片,她的表現大概也只能說稱職吧,不過客觀來說如此膚淺的劇本,相信神仙也難變,但在強說愁的少年時期,欠缺的正是客觀,像Self-fulfilling Prophecy般硬要將她搬上神枱,其實對她有欠公允,對她其他真正「亮睛」作品就更不公允了。

中學時剪貼簿封面貼上了珍摩露照片

在那「藝術電影」黃金盛世時期,香港曾有一個「電影協會」(Studio One)的組織,租用大會堂劇院定期放映此類冷門電影,觀眾只限會員及其來賓,許仕仁也是熱心的執行委員,不過成為會員年齡要過十八歲,我還要等好幾年。

幸好我有一個開明的父親,他知道我很想看電影協會的「另類」電影,就加入了成為會員,更在下班時去中環歷山大廈謀得利 (Moutrie) 琴行替我預購門票,令我和另外兩個同道好友黎海寧和Amy可以提早看了不少香港沒得公映的電影。在那段期間法國文化協會也開始在其會址定期放映法國新舊作品,令我趕上與一直嚮往的藝術電影接軌,也終於看到大師鏡頭下的珍摩露,記憶中看過的除了《祖與占》,還有丹美的《天使灣》、馬盧的《戀人》、《鬼火》、安東尼奧尼的《夜》、布紐爾的《女僕日記》等等。

〈夜〉三個主角:珍摩露、馬斯度安尼、蒙尼卡維蒂

如今回想中學時迷珍摩露,視她為偶像,可真的是那麼喜歡她嗎?抑或多少是愛上層樓,人云亦云,自我催眠?珍摩露最紅時期已屬中年婦人,作為文青,風華正茂的安娜卡蓮娜是否更具文青偶像潛質?但安娜卡蓮娜在銀幕上流露的俏皮、不認真、有時傻兮兮的氣質,就硬是覺得未夠深度,而珍摩露冷漠的眼神,倔強迹近苦澀兼痛苦的表情,正正流露出我心目中「現代人」應具備那種空虛和失落的特質,所以趨之若鶩還是可以理解的,和她同期另一「苦悶」女星是安東尼奧尼的愛將蒙妮卡維蒂(Monica Vitti),有她兩人演出的《夜》,簡直就替「空虛」一詞下歷史性的定義了。

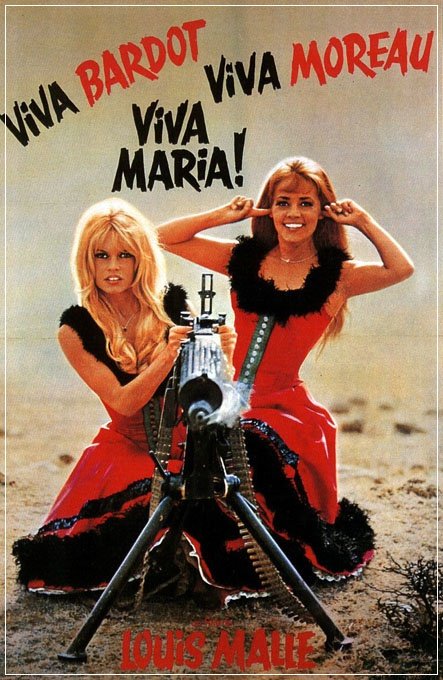

早年除了《黃色香車》,珍摩露還有另一部在香港戲院公影的電影──路易馬盧從俗的遊戲作《瑪莉亞萬歲》,由她和另一個名氣不相伯仲的碧姬芭鐸合演,著名影評人Pauline Kael曾寫過是一次智慧和美貌之爭,而她的裁決是碧姬芭鐸的美貌完勝,我唸中學時看這部電影時,眼球也是跟住碧姬芭鐸走啊,不過說句公道話,像這樣一部輕量級的Farce,珍摩露也確實有點浪費,發揮不出她強項——深度。

從盲目膜拜釋放

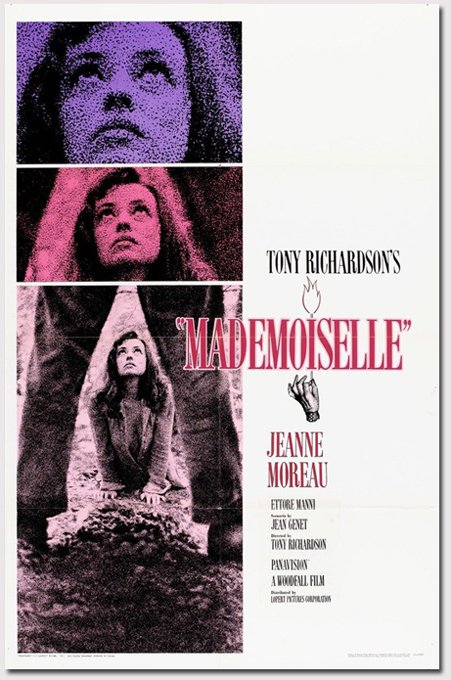

另一部曾在香港戲院攝期式上映過數天,由珍摩露主演的電影是《慾焰怒火》(《Summer Fire》),改編自被存在主義大師沙特捧上天的法國作家Jean Genet的小說,英國Tony Richard執導的一部黑白「偽藝術片」,珍摩露演一個心理不平衡的鄉村小學教師,偷偷在村內縱火及放堤製造水災,從而偷看跑出來撲救赤裸上身的壯男,聽來不已是甚為荒誕和作狀?但「心理變態」在成長期間總是有一種莫名的吸引力,簡直是藝術作品構成的指定元素,記得片中有一個鏡頭,珍摩露裸露上身,對住鏡子,剪膠布貼在乳頭上,我看時驚恐不已之餘,又覺得必然有其特殊象徵意義,但是甚麼意義?是抑壓、禁慾的一種姿態?至今我仍未能明白。

〈慾燄怒火〉海報

到了一九八二年,德國當時大紅的導演法斯賓達邀請她在《水手奎維爾》(《Querelle》)客串一角,已老態畢現的她幾乎像夢遊般Parody她以前的拿手好戲,確是有點淒然,她的年代真的過了。近年有見到她在她老家導演Ozon一部電影中演一個善良的老婆婆,其實這個角色找任何一個有經驗、上了一定年紀的女演員來演都勝任,珍摩露獨有的氣質早已被歲月耗盡,消失得蕩然無存。

這篇文多處似是故意貶低珍摩露的成就,其實這絕非我原意,她肯定是一個Truly Iconic,在她那個時代,是不可多得、無可取代的重要女演員,但她不是神話,小時候我曾迷糊地、像跟大隊似的把她捧到天上,說白了不外是要肯定自己不一般的品味,多過由衷喜愛她,現時她的離世,正好是時候讓她在我心目中重新定位,把她從以前不成熟的盲目膜拜中釋放出來,還原到一個更客觀、她真正Deserve的位置。