03 - Buena Vista Social Club 及向小學同學問好 2001 年 4 月

Buena Vista Social Club

2001 年的香港藝術節 BVSC 在文化中心音樂廳演出,整晚的氣氛是前所未見的熱烈,直到最後音樂廳每一張座位都空了 —— 因為全場所有觀眾都站起來!被 BVSC 成員的音樂及熱誠所感染,大家隨著節拍手舞足蹈、鼓掌,是近年一次罕見的感人場面,亦令我終於見識到一隊大型拉丁樂隊的風範。

我無緣 / 趕不上親眼日睹四十年代沙華谷葛(Xavier Cugat,至今仍是我至心愛的拉丁樂隊領班)抱住隻芝娃娃指揮他的大樂隊,或五十年代的曼波大王 Perez Prado 這些傳奇人物/樂隊的現場演奏。今回看 BVSC 總算償還了我的心願,真是欣賞到一隊一流拉丁大 Band,三位核心人物當然精彩得無話可說,隊中其他成員亦個個皆為音樂高手,很 relaxed,很不經意,好像信手拈來就炮製出很 lush、雄渾、極具氣勢、勁度十足的拉丁樂曲,令全場觀眾陶醉不已。Omara Portuondo 這位年過七十的女歌手,在現場製造熱烈氣氛,掀起一次又一次的高潮。不過我還是喜歡她在 CD 的表現,一心一意唱歌、毋須顧及現場觀眾。

Omara Portuondo

有古巴 Nat King Cole 之稱的 Ibrahim Ferrer 唱抒情歌是一流的,可惜當晚為了營造氣氛,明顯忽視了慢歌 …… 也許我太貪心了,短短兩小時,怎可能一次過聽盡一個國家悠長的音樂傳統?

看到這些長者樂手,我不禁想到,除了他們十多個,古巴應該還有很多一流的老樂手吧。BVSC 不是一個自發性的組織,而是由外國人到古巴,重新「發掘」這些在古巴革命後一直被忽視的音樂人,經過資本主義的包裝和 hype,他們終於獲得全世界的認同,到處演出都獲得熱烈的鼓掌。但那些沒有被「發掘」出土的又如何呢?他們當中會否有很多都不弱於 BVSC 的成員?甚至更有功力,而到現在仍是寂寂無聞,無人賞識?干里迢迢的我們是無法得知過去幾年古巴的樂壇真正發生了什麼事,BVSC 的誕生,箇中有多少的 politics,明爭暗鬥?會不會有另一個女歌手唱得比 Omara Portuondo 更精彩?但 .....

Ibrahim Ferrer

無論怎樣,有機會可以給我們見到年長音樂人依然寶刀未老,依然活力充沛,開開心心地彈奏那些我們不知名,但又似曾相識的音樂,一些早已遺忘了的兒時瑣事,又好像歷歷在目,重現眼前了。

向小學同學問好

其實那些都是我小學時代的音樂。那個年代的社會環境和現在很不同,譬如小學升中會考,竟是配額制度,我就讀的那間在紅磡區的教會津貼小學聖提摩太學校,升中試成績一向都差強人意,所以配額不多,大約有三分一的同學連參加會考的資格都沒有,只能在旁看著成績較佳的努力備考。他們小學畢業後的命運,一就是出來社會工作幫補家計,二就是就讀一些學費貴、聲譽差的私立中學。我小六那一屆的升中試成績並不特出、分派到較好學校的只有那幾個,我是屬於幸運的極少數,居然派到去一線名校。其他很多同學,包括有份參加升中試的、或連考試的機會都沒有的,因家庭經濟關係,無法繼續升學,十二三歲就要出來社會謀生了。

無論童年時大家的友情是如何在毫無機心,毫無拘束,無分彼此的心態下慢慢地建立、鞏固;一到升中試放榜,考到名校的,跟升讀三、四線中學的,已有鴻溝,那些沒有機會升學的更遙遠到像在地球的另一端。雖然在紀念冊的題字,大家筆下都充滿離愁別緒,可是畢業禮一行完,各人都要面對新的一頁,都急不及待各散東西去了。而我,一方面搬了家,不再住在紅磡區,另一方面,入了名校,參與了不少多姿多彩的課外活動,就好像踏入一個簇新的世界,一時間忘了形,懶得抽時間聯絡舊同學。兒時的學校生活,同窗好友也就一併鎖入記憶的夾萬中。

到了中五、中六,歷史又一次重演,升讀預科的、考入港大的、放洋留學的、出來社會工作的,不同的命運又殘酷地將同窗好友再一次分隔。而我竟又一次屬於幸運的一群,在離港赴美那天,很多同學都有到機場送別,當時我被對未來的憧憬所蒙蔽,一心想著大學生活,想去紐約百老匯看 rock musical《Hair》。有些同學那時已在上班,是特地請假來送機的。他們當時的心情是怎麼樣,陶醉在自己興奮的期待的我,沒有仔細想過,更不用說會嘗試體會。而我們就這麼只能活上這一次。我們的自私,我們的疏忽,時間這一溜已變成過去,再也沒有機會彌補。

中學畢業謝師宴

很久以後,當我開始回想起小學時種種情景,開始掛念那些舊同學時,已經太遲了,大家已完全失去聯絡。有時在偶然的情況下碰到一個半個,也是單獨的個體,他們也沒有其他人的下落了。直到幾十年後的今日,很多時在一些不為意的時刻,一些失眠的深夜,兒時的同學又一個一個從記憶的夾萬溜出來,他們不知變成怎樣呢?一個人的幸運,往往要多少他人的不幸才能襯托出來?

上個月我的名字和照片以大標題刊登在暢銷的報章,當然新聞如果不是負面,我的名字就永遠不可能在這些報章上佔到如此大的篇幅。看到自己的名字,那種感覺很奇怪,好像一生人所有失去聯絡,早已沒有來往的朋友一下子都知道了你的下落。

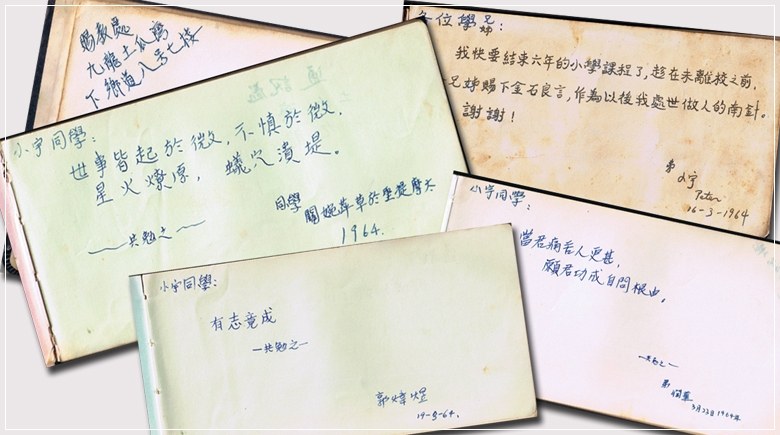

小學畢業紀念冊一些堤字

在這個時刻,我不期然想起那些小學同學,我很清楚我在《號外》無論以前或將來寫多少篇文章,他們大概都不會看到,但如今他們(我希望是大部份)應該會讀到這段新聞吧。雖然我大概永遠也不會知道他們小學畢業後,最終變成怎樣,但起碼他們得悉在 2001 年初我仍在,而且從字裏行間看來好像還算活得不錯,相信他們也會感到一陣欣慰。是這樣也就好了。

後記

其實人生有時可以說是由數不盡的遺憾和失誤組成,當中有些不是沒法修補,只是我們很多時候對身邊的人和物不加以珍惜,不上心,不馬上行動,時間就會毫不留情地把機會帶走。不似演話劇,人生是沒有綵排、預演的,像兒時的玩伴,上文中提到中小學同學,失散了也就再沒法重聚。

小學五年級班主任陳秀麗老師及部份同學,左四 (戴眼鏡同學之左) 為郭偉煜,我是後排三人之中戴眼鏡那個,攝於紅磡家維村

多年前我曾經在一個客戶的宴會上,奇蹟地重遇上一個以前算得上相當老友的小學同學郭偉煜,其後他還與我當時的公司有小量生意上的合作,跟著他舉家移民去了加拿大。若干年後有一天忽然又收到他的電話,原來他已回流,可惜不幸患上了頗嚴重的鼻咽癌。見面時發覺他行動已不怎自如,更瘦到不似人形,說話也不靈活,在他斷斷續續的字句中,他想告訴我,是因為他再也看不到還有什麼前景,於是只有回顧,找我一起來懷緬兒時無憂無慮的時光。我們聚過一兩次之後,就再沒有收到他的電話,後來我嘗試找他,才知道他的手機不知什麼時候已停止了服務,我相信他可能已不在人世了。

我不住懊悔的是,當時他重病在身,經濟上應該相當困窘,為什麼我不盡一分唯一可以盡的綿力,給他一些物質上的援助?我的粗心和疏忽,也就令這份起碼的心意都沒有機會實現,而郭偉煜就這樣最後一次和我擦身而過。

上一篇:B-02 吃羅宋餐的日子

下一篇:B-04 和楊莉君那一頓下午茶