由演員變成明星 —— 對近期文化圈的一點感想 1978年4月

梁濃剛回來了﹗

如果這篇文章是在一年前寫﹐我一定會這樣開始﹐但如今再沒有這個可能﹐因為在過去一年內香港的文化圈子有著極顯眼的變動﹐於是「梁濃剛回來了﹐而且看上去比以前更年輕」在現時就只能佔據到文章內一小段的篇幅。就算再加上「詹小萍也回來了」這項喜訊亦不能令其成為文化盛事。我不是說梁濃剛的出現不重要﹐在香港有不少人等他回來等到望穿秋水﹐想開開眼界﹐看他的 semiology 研究成怎樣﹐何況目前尚在紐約的唐書璇不是一直都夢想梁濃剛回來替她搞《大特寫》的嗎﹖只不過﹐近期香港的文化圈子突然顯得前所未有的蓬勃﹐於是在眼花撩亂之際﹐我們只好叫梁濃剛委屈一下﹐暫時做住萬花筒裏的一塊小彩片好了。

不是麼﹐藝術節才剛剛舉行過﹐在我們仍未能從墨西哥民族舞的狂熱中清醒過來時﹐中國戲曲節又來了﹐跟著的以色列管絃樂團及稍後會來港的 Cleveland 交響樂團﹐都是不可錯過的盛事。再加上日本、德國、法國、意大利等各文化協會的電影欣賞﹐足以令我們經常奔馳於大會堂和藝術中心之間﹐忙個不了。

但我指最近文化圈的變化﹐不止是活動頻密那末簡單﹐我覺得近來本港的文化圈多了兩樣很重要的東西﹐兩樣多年來都一直和我們無緣的東西 —— respectability 及 glamour。

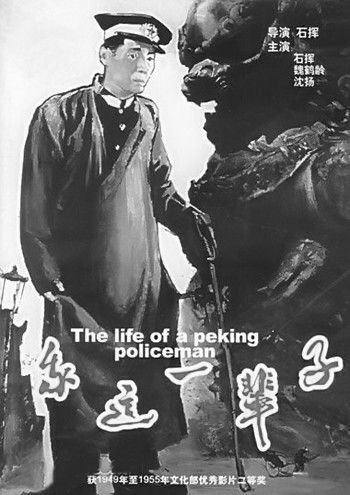

記得幾年前我看《松花江上》和《我這一輩子》﹐是在尖沙咀星光行裏面一間試映室;狹窄的空間﹐混濁的空氣﹐幾十人興致勃勃地擠滿一地﹐全無怨言。看完之後﹐我行去搭電梯﹐剛好碰著放工時間﹐但見走廊、街道到處都是人﹐於是﹐剛才的幾十個同志﹐一下子就分散在人群之間﹐消失得無影無縱。突然﹐我覺得剛才看電影就好像發了一場夢一樣﹐和「香港」這個現實完全扯不上任何關係。我們幾十人看了兩部優秀的中國電影又怎樣﹖有誰理會﹖在當時﹐我們是默默無聲、被人忽視的一小撮。

今年三月﹐新成立的香港電影中心和藝術中心又拿《松花江上》、《我這一輩子》以及其他很多優秀的中國電影上映。一個下著毛毛雨的星期六下午﹐我去藝術中心看它們放的《哀樂中年》﹐當時整個藝術中心的大堂都擠滿了人﹐男的、女的、年老的、年青的、古老的、新潮的、經常出現的或者從未見過的﹐熱熱鬧鬧的在一起﹐我心裏說﹕這才有點像電影節的氣氛﹐當時我真的很慶幸自己今天抽空來這裏看電影﹐因為﹐至少在感覺上﹐我是在參與一項重要的、受到人重視的活動。

藝術中心﹐無論在外型和地點上存有幾多缺點﹐它的確推廣了本地的文化活動﹐特別是那些小型的、較冷門的活動,藝術中心為它們提供了一處舒適、得體的場地﹐讓它們得以進行。試想﹐假如沒有 Studio Theater﹐黎海寧和林敏怡搞《Happening》不是要移師到中國郵船會的禮堂舉行﹖還有梁家泰的攝影展覽﹐如果沒有藝術中心的畫廊﹐相信又要拿去傳達書屋擺。問題是﹐除了行家和文藝青年之外﹐還有什麼人會跑去傳達書屋看梁家泰﹖

但在藝術中心﹐梁家泰那次的開幕酒會﹐有著各色人等出席﹐其中不少是打扮入時的時裝界人士﹐把會場弄得星光熠熠﹐令人大出意料之外。試想﹐如果不是藝術中心﹐這些人會出席嗎﹖他們會為了梁家泰去傳達書屋嗎﹖藝術中心消除了這類小規模活動的寒酸味﹐還給它們帶來一份自信。當然這類展出還可以搬到大會堂高座展覽廳﹐但我對大會堂高座一向沒有好感﹐在印象中那處地方經常有一群穿藍斜褲的小學生在樓梯跑上跑落捉迷藏,而藝術﹐無論你是如何的不願意﹐都必須承認是一樣較 exclusive 的東西﹐溫拿和 Bertolucci 根本是兩回事﹐讓我們把群眾的偶像歸還給群眾﹐而 Bertolucci 則留在藝術中心給我們享用。

事實上﹐近來的文化活動的確是愈來愈 glamorous﹐我在艾雲艾里舞蹈團那晚就察覺到﹐上大會堂的觀眾比以前 chic﹐也許「文化是身分的象徵」這風氣終於吹到香港﹐不再是歐美大都會的專利品。其實在香港發財並不困難﹐近年來暴發戶多不勝數﹐目不識丁的八婆會坐上勞斯萊斯﹐而那些專賣 Gucci、Pierre Cardin 的「精品店」竟成為東南亞華僑必遊之地。物質再也不能代表什麼﹐於是不少有閒階級開始轉移方針﹐漸漸主動參與文化活動﹐使其變成他們社交生活的一部分。那次第一映室放《Carnal Knowledge》﹐在座的竟然大部分是中環打扮的 executive 及高級女秘書﹐難怪我一個朋友說世界變了。而每次香港中樂團演奏時的衣香鬢影﹐也是前所未有的現象﹐想不到默默耕耘了十多年﹐establishment 終於找到上門來。

另一方面﹐有一樣很值得慶幸的事﹐就是本地的文化工作者漸漸受到應得的尊重和地位。以前那群搞文社、搞創作的熱心青年﹐現在一個一個的在各大文教機構出任高職﹐當他們凱旋地以大阿哥大家姐姿態返回大會堂劇院時﹐相信大家心裏都感到﹐以前的心血、努力並沒有白費。還有﹐陳韻文靠一枝筆月入數萬﹐對文化工作者來說﹐應該是一項極大的鼓舞和安慰﹐所以她那次在歷山大廈北京樓盛宴才女﹐意義上我覺得不單是私人聯絡感情﹐而是一次見證,讓全港文化人知道﹐一個寫稿人﹐不須要貶低自己的身分和人格﹐一樣可以得到合理的報酬和地位。

寫到這裏﹐我不禁想起火鳥電影會﹐想起他們這些年來的辛苦經營﹐想起他們在振華幼稚園上映的經典名作。每次幾個熱心的義務工作人員犧牲公餘時間﹐在那兒為十幾個標準影迷售票﹐收會費﹐放片 …… 看著一群有共同與趣和理想的人團結在一起是一件令人十分感動的事。假如有一天﹐火鳥不再在振華放電影﹐我們都會茫然一陣子﹐藍石更可能會難過到流淚。

但藍石﹐你要知道﹐如果在振華﹐那永遠都只會有十幾人看雷諾亞,若果安東尼奧尼的《夜》一日不跑出振華﹐它一日也不會接觸到外面更多它應得的觀眾。

本來﹐ glamour 和 respectability 都是一些很表面化的東西﹐但我總認為﹐有了這些很表面化的東西﹐文化才能得以滋長、蓬勃、充滿生氣。

紙醉金迷的巴黎﹐不一直都是各類藝術的中心嗎﹖