寫在號外十九歲 - 試圖說服大家用電腦、學佛和看《號外》—— 陳冠中

1995 年 12 月 號 外

“Where do you want to go today?” Microsoft

我的兒子今年十五歲,他小時候剛趕上電子遊戲機的流行,再接上私人電腦的普及,是典型 cyber kid,今年他買了一部 Pentium,裝了 Windows 95,上了 internet,簡直坐擁天下。

如果時代的階段是以電子遊戲機和電腦新模式來界定,那麼我兒是個與時代完全同步的人。

他在網上看到的其中一類資訊是股票消息。年頭我兒力主買入 Microsoft,後來又叫我們買 Hewlett Packard,每次都賺,現在買美股完全聽他的,他的選擇也越來越刁,看中電腦 interface 一個新品種的生產者,連我的美股經紀也不知道有這麼一家廠。這類新股屬 over the counter,平常想在報刊上看看股價也難,但不要緊,都能在網上看到,我兒每天會滑浪而去攝取資訊。

我也有用電腦,Excel 做數,Word 作文,我在台彎的超級電視台,則更重視自動化。公司設有專門的資訊系統部,搞 MIS,特別是新聞部,用 CNN 同一套軟件,理論上編輯記者都可以各自在家中或前線操作,不用到辦公室;當然事實上慣性使大家仍喜歡上班下班共聚一堂面對面作業。

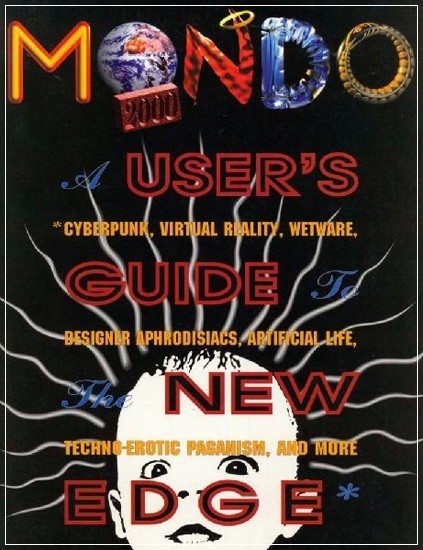

我們這一代很多人仍抗拒電腦,我在一本叫《Cyberia》的書看到那批環繞著《Mondo》雜誌的 cyber 發燒友的一種有趣的說法,為甚麼同樣是六十年代成長的造反一代,同樣的中產階級子女,有些會變成反科技的新紀元份子,另一些則變成迷電腦的 cyber 浪人?大概是因為當時有些家長不准子女看電視,缺少了電視文化的薰陶,長大後就演變為反科技的精神主義人;而那些從少吃電視奶長大的一群,對慣視幕,終生戒不了。

美國的《Wired》雜誌,讀者多是在大企業任職的中上管理人,嬰兒潮中的得意一群,在美國企業大量應用電腦的今天,他們亦都逼著成為電腦玩家,並且有多餘的錢去品嘗時髦產品,當然包括在《Wired》刊登廣告的各款 cyber 新潮。香港的精英在這方面反應較遲鈍。

Cyber 世界中,模擬現實的 virtual reality 無疑將衝擊至大。我還記得小時候家裡沒有電視機的日子,和有了電視機之後的不同。到七十年代,家中的成人們都著迷似的盯著看連續劇,隨著肥皂劇中人物的喜怒哀樂而心情起伏;模擬的世界已成為每個人的一部份。古代是怎麼樣,民初是怎麼樣,現代的黑社會、妓女、警察、富豪以至所謂小市民是怎麼樣,都受模擬影像所定型。到 virtual 產品商業化普及化之後,「親臨其境」的經驗更多,我們會更加相信所有的現實就是像模擬出來的幻象,甚至比不上模擬來的真實。

對佛教徒來說,現實反正都是模擬的,奇怪在我們竟想不開,看不透,為模擬大搞造神運動,把摸擬來物化、本質化、永恆化。

任何像我一樣認真的佛教徒,口頭都不承認自己是新紀元份子,其實都是名詞帶來太多各種定型聯想和情緒的原故。新紀元份子被認為是一群不切實際、騰雲駕霧、容易受傷的好心人 —— 的確不像這個年頭的香港人。

桑耶寺

佛教徒的公眾形象好不了多少,要怪就怪大乘佛教裡大開方便之門的善巧之法,不夠精英主義、不夠原教旨主義、不夠純粹主義,包含太多眾生。幸而方便之門,其中一扇的傳承,適合拘束如我的人去發掘。我有一回趁去西藏拉薩,捱了六小時舟車之勞頓,去到桑耶寺,即在藏境建設的第一座佛教寺院,最感動我的不是蓮花生或寂護的遺物,而是大堂的幾尊像,以文殊為首,一排的都是一些被藏人認為是文殊化身的菩薩,例如奠立佛教在藏基礎的藏王赤鬆德贊,每一個像都跟文殊的像有一個共同點,就是在肩上背著一本厚厚的書,文殊被認為是傳智的菩薩,他的化身皆以傳智為成就,象徵物就是一本厚書。

桑耶寺的赤鬆德贊造像

我屬於看書的一代,書這個字就帶有感情味道,這是我的包袱,也是我的榮幸。在很多漢人心目中佛教被認為不太重視書,這個定型是因為後世擴大了某些傳承的方法,做成的誤解,後遺症亦不可謂不少。從唐代以傾國之力來譯經,其後竟傳承中斷,要到民國才恢復一點學問探索,至今未成漢地顯學。如果不是認真的做了佛教徒,我大概也會像漢地讀書人一樣,作夢也想不到有一個佛教傳承是以拱書在肩上為象徵,以傳智為使命。

看書曾解放了我 —— 從侷促的僅有現實中解放,去到多樣化的現實。我現在的工具更多了,其中包括佛教訓練和電腦。它們都使我更解放,更能模擬、觀想不同的現實,從而解構僵化現狀,從而構成新現實,現實可變,證明現實沒本質。吊詭地說,它們使我看得更真,正如冥想,或 3-D 動畫的模擬操作,讓人心中有數。因為瞭解,所以解放。它們是手段,解放是目的。

或許,new age 與 cyberspace 之間是有秘密通道。shambala warrior 變身是 road warrior ( info highway)。

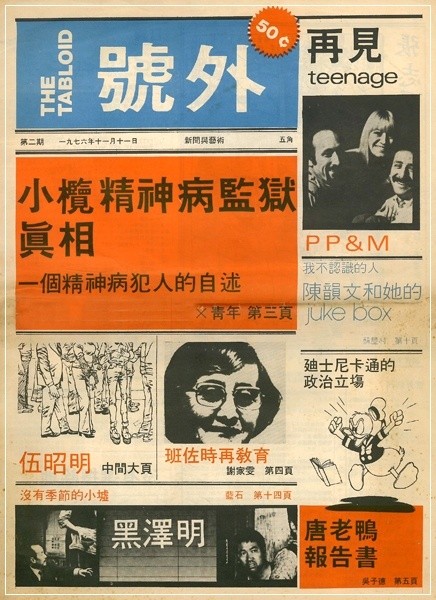

十九年前我跟好友們創辦《號外》,是為解放自己。不甘於當時香港提供的視野,我們各盡所能把自己能伸展到的視野奔相走告,同時讓讀者各取所需。在很多領域上,當年的新鮮已變成大家今天的常識,當年的禁忌,今天的共識。六十年代成長的一代要說的話,大概都已經說了,有些開花結果,有些還沒有成正果(如香港民主)。有些,我們還落伍了。

年青讀者手邊的工具,比我們那一代多很多。在新人類主持下的《號外》在許多方面仍有助大家構成新現實,《號外》不足之處,現存資料和智慧供應遠勝我們的時代,只等大家去要求。當然,現實不只一個,時代也不只一個步伐。我兒關注的不只是電腦,他已拒絕我替他代買衣服,他聽的音樂也在我認知範圍外,但願他能從多個途徑與多個時代步伐同步,因為同步,所以有信心去建構自己的現實,因而理解,因而解放。

上一篇:1994 讓我們肯定好東西

下一篇:1996 潮流領導者二十年後