紅樓夢:不可能的文化 1981 年 12 月 號 外

1. 我是先看了電影《紅樓夢》,才看小說《紅樓夢》的。但我最早的「紅樓夢」印象,是來自家中一張舊唱片,徐玉蘭王文娟合唱的越劇《紅樓夢》。從我自己接觸「紅樓夢」的經驗,我想及了兩個問題,兩個文化延續的問題。

2. 先說較顯淺的一個。

今時今日,看過電影及電視《紅樓夢》的人,肯定比看過小說《紅樓夢》的人更多。

以前,電影未出現,文盲數字較高,小說發行亦不普及,戲曲及道聽途說便成為「紅樓夢」文化傳遞的主要媒介。如果以實際人數計算,我可以大膽假設「紅樓夢」文化延續的媒介,依次為電影、電視、戲曲、口語相傳、連環圖、最後才是小說及文字。我們要記著,文化延續是物質性的活動,必須通過物質媒介如學校、家庭及傳播界等等,文化是集體記憶,不是遺傳,凡不能在每一代人經驗意識中灌輸(或稱反復主義),就算是最優良的作品,亦沒有任何現代價值。「紅樓夢」不單是小說,並是有自己生命規律的中國人普及文化。而延續這文化,文化只佔一次要的位置。

3. 第二個文化延續問題是:文化傳遞永遠是一種扭曲、變形、誤解的過程;我這樣說絕無貶意,因為說得準確一點,文化從不曾純正。

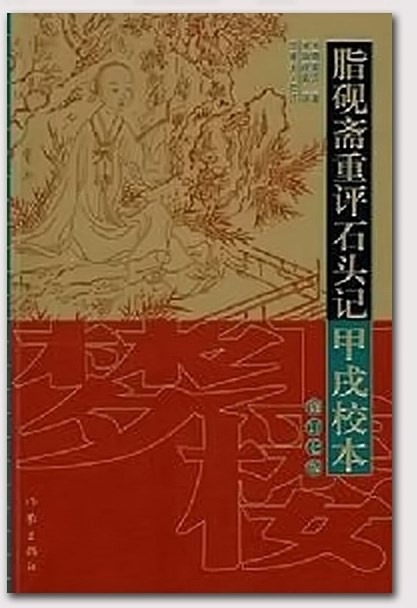

我們知道「紅樓夢」小說有許多版本,各有流行的年代及區域,從文化延續角度而不從學院派角度,根本無所謂那一版本是「真」的。

電影「紅樓夢」有多齣,戲曲「紅樓夢」亦是,沒有一齣可以自稱「正本」、「真正」、「正牌」、「原裝」...... 各有各的有效範圍,各有各的收受對象。

4. 「紅樓夢」文化發展至今天,可分兩條路綫,一是文字中心的(包括小說及研究),一是以戲曲電影電視等視聽媒介為中心的。

1962年樂蒂演黛玉

你有沒有發覺,「紅樓夢」各齣電影的故事,總是大同小異,林黛玉入賈府開始,賈寶玉哭靈出走終結?無論是黑白粵語片的《紅樓夢》,或任潔、樂蒂的,或林青霞、張艾嘉的,或凌波的,故事情節方面太相似了,簡言之,皆以寶玉黛玉及寶釵三人的關係為前景。這一點顯示了一種懶惰,一種因襲。電影「紅樓夢」的烙印不是來自小說,而是來自戲曲。

1977年林青霞張艾嘉演寶黛

電影的「紅樓夢」,故事上是沿襲了越劇《紅樓夢》。而上海話劇團的越劇《紅樓夢》,却是承襲了齊如山編劇、梅蘭芳主演的京劇「黛玉葬花」。

當年齊如山梅蘭芳將小說改編上舞台,是一項非常有創意的舉動,懶惰的只是後來者習慣性地將齊梅為京劇而編的故事體,當作《紅樓夢》的唯一故事體。梅蘭芳的《黛玉葬花》,風格上脫離了當時主流的「古裝」京劇,開創了一代風流。後世藝人將梅蘭芳的前衛變成慣例,將齊如山對小說《紅樓夢》的改編,看成為對「紅樓夢」的唯一可行的改編。小說《紅樓夢》可說是一套符號秩序,一套語言;京劇《黛玉葬花》是對小說的「創作性的扭曲」。《黛玉葬花》本身亦開創了一套新符號秩序,但後人却將之規範化、物化、作業化。我知道其他戲劇家亦曾編「紅樓夢」上舞台,如吳天的五幕劇,徐進的越劇及徐蒙、譚峙軍合編的四幕劇,我不太知道該幾個劇本是否有新的理解,就算有亦必然流傳不廣,因為最重要的就算有一點是,現時電影「紅樓夢」的故事體是何等的狹窄。我上文說文化要物質地反復生產,「紅樓夢」文化的生產媒介中,電影是最重要的,一般人對「紅樓夢」的印象來自電影,可惜「紅樓夢」電影却是最保守,最收窄的。

梅蘭芳《黛玉葬花》造型

我期待看到大逆不道,離經叛道的「紅樓夢」電影,不論是心理分析的、性慾的、美藝主義的、間離的、概念主義的 …… 基本上,「紅樓夢」文化可編出無窮無盡的故事體、承戴無限制的風格、擁抱無邊的開釋。

5. 由於看書仍然是少數人的嗜好,「紅樓夢」文化裏的「文字派」始終不曾消失。

文字派的缺點,是往往自奉為「真正」紅樓夢文化的保衛者;文字派的缺點正是優點,只有他們才會去發掘各種被壓抑了的閱讀角度,用意可能是找出「真正」紅樓夢,後果却是將現時一般的闡釋推翻。

文字派的缺點,是往往自奉為「真正」紅樓夢文化的保衛者;文字派的缺點正是優點,只有他們才會去發掘各種被壓抑了的閱讀角度,用意可能是找出「真正」紅樓夢,後果却是將現時一般的闡釋推翻。

在多元社會裏,文學批評基本上再難左右文藝消費者的口味。只有在單元社會如中國,某一派的批秤,在官僚勢力的推廣下,成為閱讀的唯一角度。但就算在中國,我懷疑有多少人依從社會主義現實主義角度去看紅樓夢(如果買得到的話)?

對現下的紅樓夢研究,我有一些觀察。開明學者已指出,紅樓夢研究已分為曹學及紅學,前者專研曹雪芹生平。闡釋方面,我認為不論自傳派、索隱派、社會主義現實主義派或寓言神話派,基本上是研究一個 WHAT 字,紅樓夢說些什麼?而不是研究 HOW,紅樓夢的效果是怎樣生產的。我們更缺乏對讀者的認識,到底讀者是怎樣去理解紅樓夢呢?

紅學的實際功效是有限的。我上文已說了紅樓夢文化的反復生產的條件。而讀者收受時,絕大多數是主觀地去自由解釋該書、該戲曲、該電影。我之所以認為紅樓夢仍然值得研究,是因為我不滿現時的研究、現時的闡釋、現時的改編;換句話說,研究紅樓夢,並非為要找出「真正」的紅樓夢(根本沒有真正的),而是要介入現下的紅樓夢文化的反復生產。

1987年中央台電視劇版

6. 我認為,「紅樓夢」的電影、戲曲及小說是三個頗為獨立的實踐範圍,今時今日已無先無後,互相影響互相改寫變形扭曲誤解。

曹雪芹寫小說,有如將羊毛染織成衣料;我們拍紅樓夢電影,有如將衣料裁縫為成衣。羊毛、衣料、成衣是三種完全不同的物質,無一定關係但互相依賴。我這麼譬喻,對文藝生產來說已是一種簡化,我只想帶出一點,同一衣料可造出不同成衣,正如同樣羊毛可織出不同粗幼色澤花紋厚薄的衣料,一切視乎生產者怎樣(HOW)將原料用不同生產方法加工成為產品。

戲曲「紅樓夢」的紋理,自然不同章回小說,故此改偏,必然是將原作品來扭曲。Andrew Plaks 舉了個例,章回小說的高潮並不在於最後數章,中國戲曲卻「傾向提供一種較為辯證、注重結局式的美藝結構。」章回小說劇情重覆迂迥,但戲曲則用「或多或少直綫的事件模式」。

改編,有如翻譯,知其不可為而為之。文化傳播,亦似翻譯,永不是搬字過紙,而是扭曲。問題只是,怎樣創作性的去扭曲。

電影的故事體後,定會有一番新面目。

2010年電視劇版

上一篇:1979 推銷上流社會

下一篇:1981 蒲飛路美學的變化